BLOG

-

2015.08.12 Wed

今年も小学校で鯛車教室を開催しました!

今年も7月末から8月初旬まで行った巻北小学校での鯛車教室。

他の小学校からも入れると2005年から始まったので

10年が経ちましたね。時間が経つのは早いものです。

| 田んぼの真ん中にある巻北小学校。 ロケーションは角田山も見える抜群の立地! |

| 学校は夏休み。 |

| 玄関に入ると今までに作られた鯛車がお出迎え。 |

| まずは映像で鯛車がどんなものなのか 観てもらいました。 |

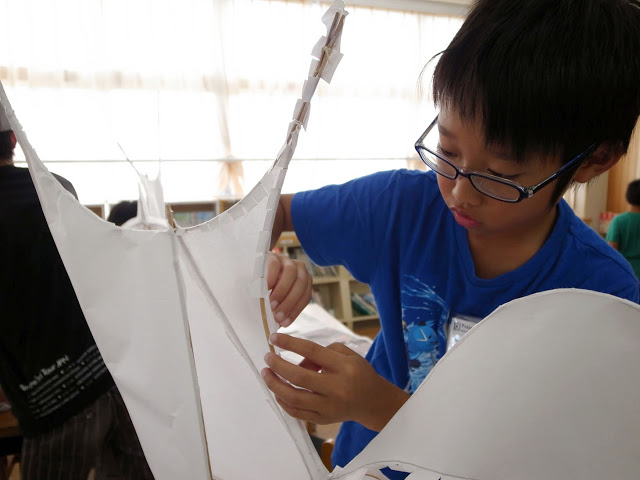

| この日は鯛車を一から作るのではなく 前半ペーパークラフトと後半鯛車修復のWS。 3年前にもここで修復しましたので久しぶり。 ペーパークラフトのプロフェッショナル、 長嶋先生によるレクチャー。 |

| ハサミでパーツを切り出してます。 みんな夢中ですね! |

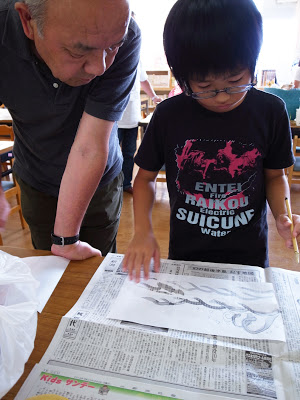

| プロジェクトのメンバーにもお手伝いいただきました。 子どもたちが地域の大人と触れ合えるのも 醍醐味の一つ。 |

| 先生も一緒にお手伝いいただきました。 夏休みでも先生たちは学校で頑張っているんですよね。 |

| こちらはおばあちゃんと一緒に参加! |

| ちょっと疲れてきたかな。 |

| だんだんできてきましたね! |

| 地元のラジオ局が取材に来てくれました! |

| そしてこちらは修復がスタート! なんだかシュールな絵ですね(笑) |

| みんな傷んだ箇所に色を塗り直します。 こちらはロウ塗りの場面。 |

| みんな初めてなのにスイスイこなします。 やはり子どもたちは思いきりがいいですね! |

| こちらは赤い色を塗っています。 グラデーションが難しいんです。 |

| 共同作業うまくいってます! |

| こちらは?? |

| ちょっと見えづらいですが黒板に鯛車の文字を描いていたんですね。 みんな完成、おめでとう! |

| たくさんの子どもたちが参加してくれました。 ありがとうございました! 夏休みの思い出になったら嬉しですね。 |

| そして、この子たちが直した鯛車が本日8月13日のお盆に お披露目されるんですよ! |

みんなで修理した鯛車を巻文化会館前でお披露目します!!

そしてもちろん鯛車の貸し出しもしますので、

ぜひ鯛車を借りてお墓まいりへ行きましょう!

近くにお墓がない人でも鯛車を引きにきてくださいね。

雨が少し心配ですが、そこは晴れ男、なんとかします(笑)

鯛車のあかりで町を真っ赤にしませんか。

今日は18時から巻文化会館、鯛の蔵で

お待ちしております。

ご家族そろってお越しくださいね!

そしてもちろん鯛車の貸し出しもしますので、

ぜひ鯛車を借りてお墓まいりへ行きましょう!

近くにお墓がない人でも鯛車を引きにきてくださいね。

雨が少し心配ですが、そこは晴れ男、なんとかします(笑)

鯛車のあかりで町を真っ赤にしませんか。

今日は18時から巻文化会館、鯛の蔵で

お待ちしております。

ご家族そろってお越しくださいね!

-

2014.09.10 Wed

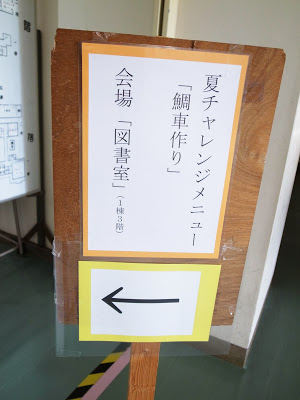

夏休み鯛車教室!!

毎年、夏休みを利用して地元の小学校で

鯛車教室を実施しています。

プロジェクトを立ち上げた年から始めたので

今年でちょうど10年目になります。

7月〜8月の全8回コースで行いました。

今回はその様子をダイジェストでお楽しみください!!

|

| 教室の窓から見える風景です。角田山と弥彦山が見えます。 |

おそらく子どもの頃ってこの風景を窓から見ても

何も感じなかったんでしょうね。

大人になった今はなぜかこの風景が大好きです。

|

| そして始まりました。今年もたくさんの 子どもたち&お母さんが参加してくれましたよ! |

|

| 穴を空ける作業も子どもだからといって 手助けしません。大変だけどとても大事な作業です! ちなみに二人ともリピーターなのでお手のものです☆ |

|

| 初めての作業も男の子にとっては 楽しいですよね! |

|

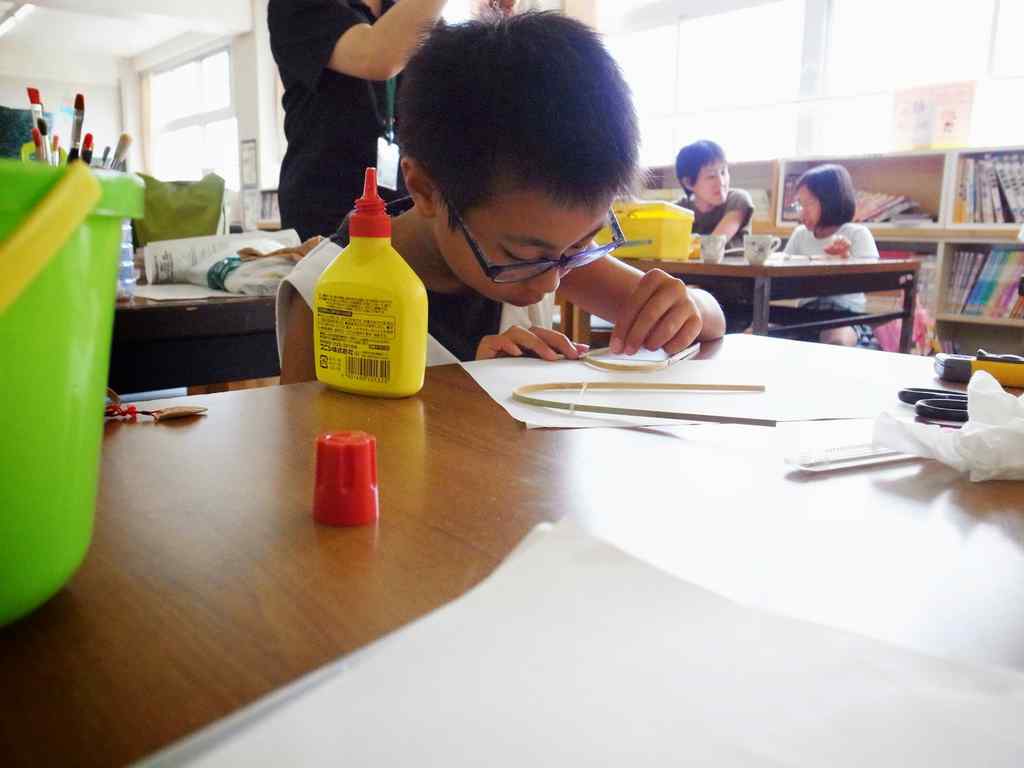

| ボンドを使ってヒレをつくっています。 手がべたべたになって戸惑っていたけど それも良い思い出!? |

|

| 地域の大人と関わりができるのも この教室の魅力です。 |

|

| これは?? 紙をはったところに印をつけています。 この発想はなかったですね(笑) |

|

| 子どもたちの一番のお楽しみは 休憩のアイスじゃんけんです! 鯛車づくりより楽しそう(笑) |

|

| このドヤ顔、 きっとうまくいったんですね! |

|

| 子どもたちの想いはが鯛車の台車に描かれました! |

|

| 世界に1台だけの鯛車。 |

|

| 地域と学校を繋ぐパイプ役をしている コーディネーターの山賀さん。 時には子どもたちを叱り、 時には励まし、学校の先生以上の役割をしてくれました。 |

|

| みんな無事に完成しました! このあと持って帰ってお盆に 各自のお寺に連れて行く予定です。 |

最後は山賀さんの涙の挨拶とともに閉会しました(泣)

教室の最後が近づくにつれて、まだ終らないで欲しいと毎回感じます。

6年生はこれで小学校の鯛車教室に関わるのが最後なんですね。

いつか成長して、また鯛車に関わって欲しいと思います。

・・・っと、話は引っぱりましたがまだ終わりません。

最後に8月後半にある竹野町という地区のお祭りに参加しました。

しかもしっかりオチまでありました!

しかもしっかりオチまでありました!

当日いつになっても太鼓や灯籠が出てきません。。。

なんと、お祭りが前日に終わっていました(笑)

こんなことってあるんですね。

しょうがないので楽しみにしていた子どもたちのために

人数は十分に集まったのでお祭り開始です!!

人数は十分に集まったのでお祭り開始です!!

|

| 久しぶりの再開です! みんなで自分でつくったMY鯛車を引っぱります。 |

-

2013.10.08 Tue

今年の夏も小学校で教室を行いました!

今年も巻北小学校で7月、8月に鯛車の制作教室を行いました。

今年で3年目という兄弟と、同じく3年目の女の子仲良し二人組が

いましたが、どちらも6年生ということで最後の教室になりました。

3年間、夏休みには鯛車を作ってたということですよね。

これってすごくないですか!?

これで鯛車、後継者問題も安泰ですね…w

|

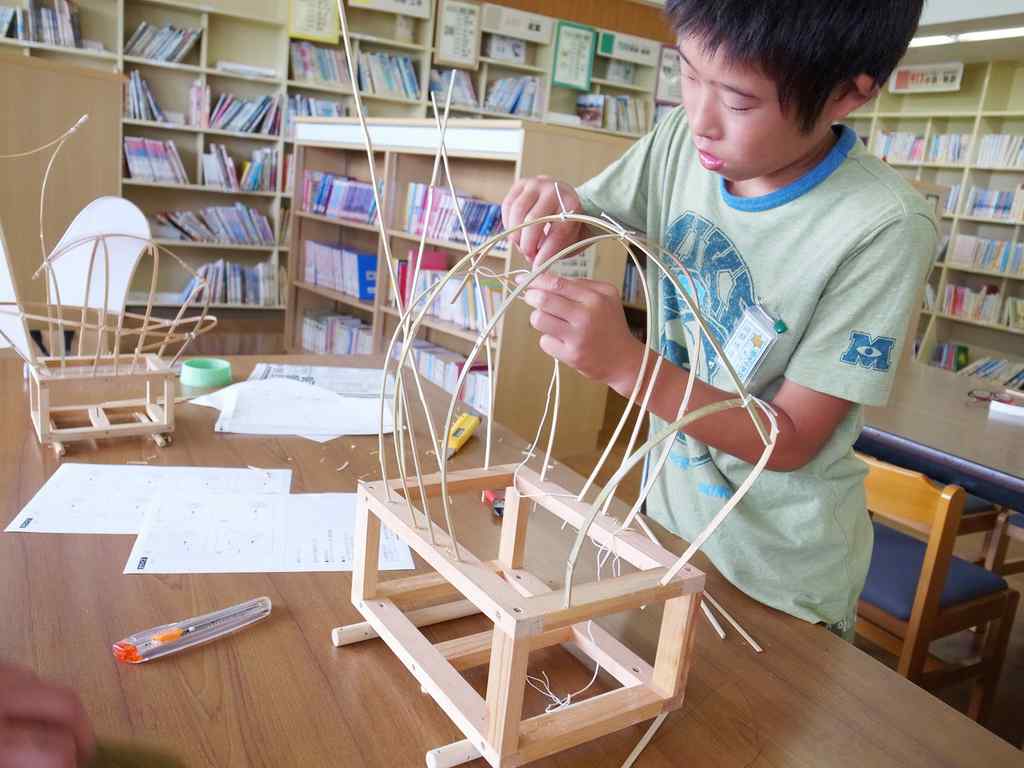

| 昔は図工室でクーラーがなく 汗まみれでやってましたが 今はクーラー完備の図書室を使わせてもらってます。 |

|

| まずはじめは恒例の鯛車の歴史から入ります。 これはすごく大事なことです。 |

|

| この子は今年で2回目ですね。 お姉ちゃんが卒業してしまったので 今回は1人で頑張ってます! |

|

| 今年3回目のこの子は 波の絵をこだわってますね! |

|

| 今年は7台の鯛車が完成しました! 鯛車を夏休みの自由研究に出すとみんなが はりきっていました。 |

そしてまだまだ終わりません!

毎年小学校の教室は目標を持って行っています。

その目標というのが夏休み最後にある

竹野町という角田山のふもとの村祭りに参加することでした。

ここでは灯籠祭りといって、出発地点から灯籠を持って歩いて

村の中を歩きながら灯籠を流す川まで向います。

鯛車は子どもたちの道しるべとなって暗い道を照らしながら

歩くのがここ数年恒例行事となりました。

|

| 教室に参加してない子も鯛車を引っぱれます。 |

|

| 最後に、流した灯籠を見守る鯛車たち。 |

何度もこのブログで言っていますが

巻に住んでいる子どもたちに鯛車を伝えることが

プロジェクトとして一番大切なことだと思っています。

昔、鯛車が盛んにあった頃に比べると

子どもたちが鯛車に関わる時間というのが

少ないです。

私がそうだったからかもしれませんが

小さいときに感じたことは歳を重ねても

どこか頭の片隅に残っているような気がするんです。

来年3月で卒業する子たちが高校生、大学生になったときに

また鯛車を思い出して、今度は大人の教室に参加してくれて

いずれはプロジェクトのメンバーとして一緒に活動して

もらえたら嬉しいですね。

現に今年の高校での鯛車教室で1人いたんですから

きっと叶いますよ!

これは私の密かな楽しみとして5年後、10年後に期待したいです。

教室に参加したみなさん、本当におつかれさまでした!

-

2012.08.26 Sun

「日本一」の鯛車!!

夏は私たち鯛車復活プロジェクトにとって

イベントが盛りだくさんな月でした。特に8月は。

関わってくださったみなさん本当におつかれさまでした。

ひとつずつ整理してお伝えしていきたいと思います。

まずはこちらから。

|

| 日本一、いや世界一の鯛車の完成です!! |

7月下旬より8月半ばにかけて、毎年行っている

巻北小学校、鯛車教室が行われました。

今回は隣の巻南小学校の子どもたちも含めた合同の教室となりました。

なんとその数20名!!

今までの夏休み教室の中では一番多い子どもたちが参加してくれました。

|

| 巻北小学校は角田山が見えて田んぼの真ん中に ポツンとあります。 |

私たちは2005年のプロジェクトを立ち上げた年から

小学校での鯛車教室を開始しています。

地元巻に住んでいてまだ鯛車のことを知らない子どもたちが

ほとんどだと思います。これからの巻を担う子どもたちに

鯛車の歴史、鯛車の作り方を伝えることはとても意味のあることです。

私も小さい時に鯛車を引っ張ったからこそ、今の活動に繋がっていると

思っています。

|

| まず初めに、今までの鯛車の歴史や私たちプロジェクトの 活動を紙芝居風に説明しました。 |

そして今年は一から鯛車を作るのではなく、先輩たちが作ってきた歴代の鯛車を

修復して蘇らせるのが子どもたちの使命でした。

鯛車は昔、砂利道で引っ張っているとすぐに転んでしまい、

中に灯していた火が鯛車に燃え移ることがよくあったそうです。

その度に親たちが燃えた鯛車、又は古くなり劣化してしまった鯛車の

和紙を張り替えて、色を塗り直して修復を繰り返したと聞いています。

今回の教室では古くなった鯛車の和紙を剥がすところから始めました。

|

| 和紙を剥がして、竹の骨組みだけにします。 竹ひごが折れている場合もしっかり組み直します。 |

|

| 昨年参加したこの子は弟を連れて2台目の鯛車です。 |

|

| こちらの仲良し2人組の鯛車は角田山の緑がキレイにできました。 この2人は夏休みでも毎日一緒にいるそうですよ! いい夏休みになってくれたら嬉しいです。 |

|

| この子は途中で1人での作業になりましたが、 無事にMY鯛車の完成です! |

|

| こちらも仲良し2人組。名前も一文字違い。 初めての鯛車うまくできました!これからもずっと2人でいてほしい。 |

最後まで参加できなかった子どもたちもいましたが、

みんなで鯛車を蘇らせてくれました。きっと先輩達も喜んでいますよ。

完成発表会では笑いあり、涙ありの思い出に残る一日になりました。

そして、この鯛車は地元の村祭りにも参加したんですよ。

巻の竹野町という地区で毎年、戦争で亡くなった方たちの霊を慰めるために

川まで灯籠を持っていき、流すお祭りがあります。

その灯籠祭りに4年前より、子どもたちが作った鯛車も

参加させていただいています。

|

| 鯛車も灯籠流しと同じで霊を慰める意味もあります。 子どもたちにとっても鯛車の意味を考えてもらう 良いきっかけになるお祭りでした。 |

子どもたちにとって良い思い出づくりになれたら嬉しいですね。

またこれからも毎年続けて行きたいと思います。

鯛車を作ったみんな、

とても暑くて、熱い夏休みをありがとうございました!!